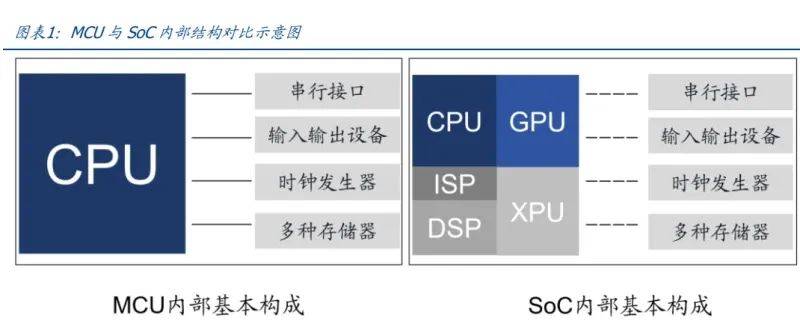

智能化、电动化进程下,SoC 是汽车计算芯片主流趋势。汽车芯片可以分为计算芯片、存 储芯片、传感器芯片、通信芯片、功率芯片,其中计算芯片是目前汽车行业的焦点。MCU 及 SoC 是两种典型的计算芯片:MCU 是一种只包含单个 CPU 作为处理器的传统电路设 计;SoC 指片上系统,即一种集成电路设计,将特定应用或功能所需的所有必要组件及子系 统集成到单个微芯片,包括 CPU、GPU 图形处理器)、 ASIC 专用集成电路)及其他组 件集成到单个芯片。SoC 具备计算能力提升、数据传输效率高、芯片使用量少、软件升级更 灵活等优势,已成为汽车芯片设计的主流趋势。

自动驾驶 SoC 是汽车的“中枢大脑”,用于决策层。自动驾驶 SoC 专为自动驾驶功能设 计,通常集成到一个摄像头模块或一个自动驾驶域控制器中,作为自动驾驶汽车的中枢大 脑,自动驾驶功能一般包括感知、决策、执行三个层面,自动驾驶 SoC 用于决策层,负责 将来自传感器的数据处理及融合,然后代替人类驾驶员做出驾驶决策。从产业链来看,自 动驾驶 SoC 上游涉及半导体材料及设备、晶圆制造、封装测试等,先进的半导体制造技术 有利于提高芯片性能;中游,完整的基于 SoC 的解决方案包括 SoC 硬件、基础软件、中间 件、算法工具包等;下游对接 Tier1 供应商。

算力:根据算力 SoC 可大致分为三种类型:小算力 SoC 芯片 2.5~20TOPS)、中算 力 SoC 芯片 20~80TOPS)和大算力 SoC 芯片 ≥100TOPS)。自动驾驶对算力需求 随级别提升呈指数级攀升,自动驾驶等级每增加一级,所需芯片算力就会呈现数十倍 的上升,L2 级自动驾驶的算力需求仅要求 2-2.5TOPS,L3 级自动驾驶算力需求就需要 达到 20-30TOPS,到 L4 级需要 200TOPS 以上,L5 级别算力需求则超过 2000TOPS。

存储带宽:数据在处理过程中需要不断地从存储器单元“读”数据到处理器单元中, 处理完之后再将结果“写”回存储器单元。数据在存储器与处理器之间的频繁迁移将 带来严重的传输功耗问题。AI 运算约 90%的功耗和延迟都是由于数据搬运产生的。芯 片的存储带宽由两方面决定,一是存储器本身,二是芯片的内存通道数。存储带宽的 大小决定数据搬运速度的快慢和搬运次数的多少。因此,存储系统带宽的大小在一定 程度上也决定了芯片真实算力的大小。

功耗:包括动态功耗和静态功耗。动态功耗是因为信号值改变带来的功耗损失,由两 部分组成:开关功耗和内部功耗。静态功耗是设备还在上电状态但是没有信号值改变 时消耗的功率。芯片的功耗与硬件架构、布局布线、工艺制程、算力大小等因素都有 关系。其它条件相同的情况下,采用的工艺制程越先进,芯片的功耗就越低;同理, 算力越大的芯片,功耗也会越大。功耗过大意味着会产生更大的散热,可能必须安装 水冷系统,从而增加整体 BOM 成本。

智驾芯片技术壁垒高,制造难度大。智驾芯片需要同时处理多源异构数据——激光雷达的 点云信号、摄像头的图像数据、毫米波雷达的测距信息等,数据在格式、精度、传输速率 上存在显著差异,而且数据处理优先级也要随场景动态变化。这就要求芯片内部集成 NPU、GPU、CPU、ISP 等多种异构计算单元,由于不同功能单元的制程技术不同,NPU、 GPU 等数字电路依赖 7nm 及以下先进制程提升算力密度;而传感器接口、电源管理等模拟 电路则需要突破 28nm 产线落地瓶颈,要同时制作在硅芯片上,单单数字电路的整合比较 容易,而数字与模拟电路整合兼容是一大挑战。

智驾芯片全链条的资金投入需求高。研发环节从架构设计到流片验证,每个环节都需巨额 资金支撑。在研制阶段中的流片测试资金需求格外高,根据 IBS 所公布的数据来看,7nm 芯片工艺费用高达 3 亿美元,5nm 芯片将会高达 4.5 亿美元,3nm 芯片的研制则是高达 6.5 亿美元。根据地平线 年公司累计融资金额高达 168.44 亿人民 币。

智能驾驶芯片验证周期长,而行业产品更新换代速度较快。企业需持续推陈出新,才能立 足市场。从流片成功到产品进入市场,需历经繁杂的验证、测试及导入流程,耗时长久。 验证的长周期意味着企业需提前布局技术路线,而行业技术迭代速度仅 2-3 年,这样的压力 使得新进入行业的公司难以在短期内实现突破。根据 Intel 创始人提出的摩尔定律,芯片企 业需要每 18—24 个月推出新一代芯片,以适配自动驾驶算法从 CNN 向 Transformer、 BEV/Transformer、端到端大模型的迭代。 英伟达 Orin 于 2022 年量产,算力达到 254TOPS,尚未普及时,其下一代 Atlan 芯片于 2025 年算力已提升至 1000TOPS,较前代提升近 4 倍;地平线 月流 片,量产周期长达一年半,而征程 5 量产后不足两年,征程 6 在 2023 年已通过架构优化 BPUThor)将能效比提升 40%,支撑 BEV/Transformer 算法落地。快速迭代意味着企业 需在现有产品量产后,立即启动下一代研发,形成“研发一代、量产一代、预研一代”的 技术梯队,而每代芯片的研发投入均需数十亿人民币。

电子电气架构集中化推动下,舱驾一体化趋势显著。随着电子电气架构从分布走向集中,处 理单元高度集中成为国内外主流 OEM 的公认趋势。舱驾一体域控制器可实现将智能驾驶和 智能座舱功能集成到一个统一的域控制器中,通过硬件资源共享、软件架构简化和跨域协同, 能够显著提升汽车电子电气架构的效率、性能和用户体验。 单颗芯片为舱驾一体终极形态,实现成本降低。自动驾驶域控制器的发展分为三个阶段,Two Box/Two Board(多盒/单盒、多板、多芯片)——One Box/Two Board(单盒、单板、多芯片)— —One Box/One Chip(单盒、单芯片)。其中 One Box/One Chip 这种舱驾一体域控中配置的一款域控制器系统级芯片 SoC)拥有多个通过芯片间通信相互连接的 IP 内核。通过减少芯 片数量,可显著降低硬件成本、降低系统整体功耗、避免多芯片间通信损耗,同时通过统一 架构提升数据交互效率与系统稳定性。

单芯舱驾一体走向规模化量产,智驾方案成本下降推动市场下沉。从产业进度来看,由于技 术、算力等多重原因,2024 年量产的舱驾融合方案大多数以硬件层面集成的 One Box 或者 One Board 方案为主,搭载 One Chip 方案的车型数量还比较有限。2025 年为单芯舱驾一体 落地元年,高通舱驾一体式芯片骁龙 8775,首款量产车型预计于 2025 年下半年投产,据智 驾网资料,骁龙 8775 通过单芯片舱驾融合,首次在 6000 元成本内实现高速 NOA+城市记忆 行车+跨层泊车功能组合,推动高阶智驾从 30 万级下沉至 15 万主流车型。搭载英伟达 Thor 的理想 L 系列、领克 009 等已于年内正式交付。

随着智能驾驶级别提高,大算力与先进制程为发展趋势。伴随智能驾驶对算力需求的迅猛增 长以及半导体技术的持续革新,智驾芯片的制程持续向更小尺寸迈进。高阶智驾芯片部分前沿产品已迈入 7nm 甚至更先进制程时代,大幅提升计算性能。制程微缩不仅带来算力跃升, 更通过能效比优化破解功耗难题,有效降低芯片功耗,减少车辆能源消耗,提升续航里程。 芯片厂商与 OEM 朝大算力芯片迈进,算力高达 2000tops+、制程最低 3nm。英伟达最 新 Thor 芯片,最高可达 2000TOPS 算力,2025 年开始陆续量产。英伟达 Thor 包括 X、 U、S、Z 四个主要的版型,制程均为 4nm,其中最受乘用车主机厂关注的是 730T 算力的 Thor U;而 1000T 算力的 Thor X 主要被用于 Robotaxi 的场景,也有部分厂商在考虑单 Thor X 或者双 Thor U 的组合来打造 L3 自动驾驶系统。主机厂小鹏图灵芯片首发 G7 于 Q2 上车,算力高达 750tops;特斯拉 AI5 芯片进入量产阶段,3nm 工艺,算力 2000- 2500tops。

政策支持:各国加速自动驾驶相关法规制定,鼓励智能驾驶发展。全球已有 17 个国家制定 或修订自动驾驶汽车相关的法律法规,典型国家如德国、日本和美国。国内正逐步完善智能 网联汽车法规,明确支持 L3 商业化应用,截至 2024 年 1 月全国已有 50 多个城市出台有关 智能驾驶的的地方性法规。从政策趋势来看,1)对于自动驾驶的限制逐步放开,原则上鼓励 自动驾驶发展;2)法规细节逐步完善,如对于事故责任认定、标准的制定、全环节规范等进 行了更加清晰的划分和规定;3)试点逐步增加,截至目前,北京、上海、重庆等 20 个城市 已获批为试点城市,国内已有长安汽车、比亚迪,广汽、上汽、北汽蓝谷、中国一汽、上汽 红岩、宇通客车和蔚来汽车 9 家车企拿到 L3 级试点准入证;4)适用范围进一步扩大,法规 覆盖到 Robotaxi、Robobus 等 L4 级别车辆,美国首次明确 Robotaxi 的政策法规框架,站在 国家层面上为自动驾驶相关的企业、产品、责任划分、载客等都进行了规定。

智驾平权:NOA 配置价格持续下探,高阶智驾下沉至 10-20w 车型。根据《高工智能汽车 研究院》数据显示,2024 年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配 NOA 渗透率 8.62%;2025 年 1-4 月渗透率突破 10%,其中新能源乘用车前装 NOA 搭载率达 27%。2025 年初以来, 比亚迪、吉利、零跑、小鹏等车企推动高阶智能辅助驾驶普及,高阶智驾下探至 10-20 万元。 小鹏、零跑标配城市 NOA 车型价格下沉至 10-15 万元。20 万以下车型约占中国乘用车市场 60%,但此前均不配备 NOA 功能,渗透率提升空间大,有望带动智驾需求强劲增长。

自主品牌推动智驾平权,高速 NOA 车型最低已降至 7 万元起。2 月比亚迪发布天神之眼智 驾系统,基础版本天神之眼 C 可实现高速 NOA,价格最低已下探至 7.88 万元的海鸥 智驾 版)车型。行业智驾平权持续推进,3 月吉利千里浩瀚智驾系统发布,入门级方案 H1 支持 高速 NOA、自动泊车 APA,率先搭载于银河星耀 8、银河 E8 车型,位于 10-20w 价格带。

技术进步:智驾算法不断升级,智驾技术持续迭代进步。2021 年以来特斯拉陆续推出 BEV+Transformer、占用网络、端到端等算法技术路线。在特斯拉的带领下,端到端算法架 构已完成从多阶段输出到矢量空间表达、从规则驱动到大模型感知的多轮升级。国内主流车 企纷纷跟随,蔚小理、华为等均采用端到端智驾方案。此外,车端算法正加速向 VLA 结构演 进,通过引入语言模型与决策图谱,使车辆具备复杂语义理解与任务分解能力,开启从“能 动控制”向“认知智能”跃迁的技术路径。技术成熟度是智驾普及的基础,随着车端算法的 持续升级,车企智驾能力不断进步,将加速智驾渗透率的提升。

智能汽车销量高增,高阶智驾渗透率迅速提升。根据灼识咨询数据,2023 年全球/中国 智能化渗透率分别为 66%/57%,高阶智驾 L2+及以上)渗透率分别为 5%/7%。高阶 智驾解决方案将成为主流,预计到2026年,全球/中国高阶智驾渗透率分别为17%/26%, 2030 年全球/中国高阶智驾渗透率分别为 64%/80%。

在智能汽车销量快速增长的推动下,自动驾驶芯片需求高增。根据弗若斯特沙利文,2023 年,全球/中国 ADAS L1~L2+)SoC 市场规模分别为 275/141 亿元,预计 2028 年全球 ADAS SoC 市场规模达 925 亿元,2023-2028 年复合增速 28%。中国智驾正处于快速发展 阶段,预计 2028 年 ADAS SoC 市场规模达 496 亿元,2023-2028 年复合增速 29%。ADS 市场 L3~L5)仍处发展初期,由于具备更先进的自动驾驶能力和负责功能,因此 SoC 价 值量更高。根据弗若斯特沙利文预测,预计 2026 年全球 ADS SoC 市场规模将达 81 亿元, 2030 年将达 454 亿元。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。玩PG电子游戏时常遇到哪些问题?如何解决?玩PG电子游戏时常遇到哪些问题?如何解决?