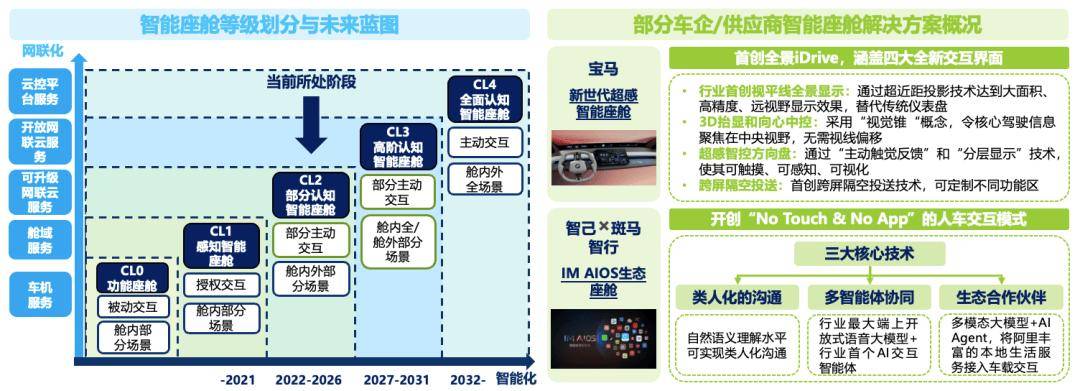

最近有哪些PG电子的热门玩法?它们有什么独特之处?2025年1月CES展会期间,宝马全球首发新世代超感智能座舱,其四大全新交互界面突破物理限制,实现虚实联动。同期,极氪、智己、斑马智行等众多整车企业及科技公司也纷纷展出智能座舱解决方案。智能座舱将成为整车企业打造个性化、差异化产品的关键底座,为消费者带来功能更丰富、场景更多元的创新驾趣体验。

新一代智能座舱呈现了众多交互功能的智能化升级,业内关于智能座舱的最新认知和实践是什么?

交通运输部公路科学院汽车运输研究中心主任、俄罗斯工程院外籍院士周炜在2024国际汽车智能座舱大会上提出:“人工智能技术的迅猛发展为智能座舱设计与测试带来革命性变化。通过准确客观的评价方法,开发仿生人,可实现对皮肤、表情、情绪及视力等方面的高度拟人化。”

周院士认为,结合人工智能辅助场景搭建,能实现语音、视觉等交互评价,从而提高智能座舱评价的准确性与公正性。此外,行业需共同筛选和优化营运车辆智能座舱功能,屏蔽影响安全的特殊功能,确保智能座舱在交通运输中发挥更大作用。

奇瑞雄狮汽车科技基础软件总监、智能座舱首席专家何雷指出,舱驾融合是半导体、软件、通信和信息等高新技术,以及新能源汽车、人工智能等新兴产业融合发展的必然结果。

作为汽车智能化技术和应用的重要载体,舱驾融合可以为智能汽车带来用户体验提升、降本增效等发展动能。舱泊一体和行泊一体两种技术方案将融合形成“舱驾一体”。然而,舱驾融合仍面临对‘舱驾融合’的内涵理解不统一、突破性技术应用迟滞、创新人才稀缺等挑战。

星河智联汽车科技有限公司高级产品经理谭惠明在三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会“智能座舱中的自然人机交互”专题论坛中提出:“汽车已进入高度智能化时代,智能座舱通过搭载AI大模型,实现汽车人机交互系统‘智’的跨越式领先,达到‘类人交互’体验,其终极形态是通过语音交互、机器视觉、触觉监控等多模态交互方案实现多种大模型交互协作下的群体智能,进而与高级别自动驾驶相互协同融合,成为集家庭、娱乐、工作、社交为一体的‘智能移动空间’。”

中国汽车工程研究院股份有限公司AI算法高级工程师李庆庆指出,大模型技术目前被广泛应用于智能座舱领域的多种交互和任务场景,逐渐优化了座舱体验及交互方式,并朝着智能化、便捷化和个性化的方向发展。

然而,座舱大模型仍面临诸多技术挑战和安全风险。由于大模型数据依赖性、多模态多任务性以及易引导操控等特性,其在数据安全、内容安全和科技伦理等方面存在潜在风险,亟需政产研用协同保障座舱大模型安全可靠高质量发展应用。

北汽研究总院智能网联中心智能座舱部部长笪琦认为,智能网联化趋势下,座舱的意义随着汽车属性的演进不断提升。通过搭建支持整舱功能联动的电子电气架构,各系统功能由域控制器统一协调控制,借助软件逻辑实现随时升级。

车载AI体验从单纯的“语言智能”迈向“语言智能+工具智能”。算法、数据和应用是北汽的核心关注点,通过“AI+场景化”策略,打造另一个“我”,进一步拓展智能座舱的深度与广度。

重庆中科渝创智能交互中心副主任、中国科学院软件研究所高级工程师姚乃明指出:“目前,智能座舱在人机互理解、人机信任关系、多通道融合感知与交互、多模态自适应人机界面以及面向人机界面软件工程的关键工具等方面仍面临挑战。通过构建开放式可复用的多通道智能人机交互框架,依托下游抽象和计算能力,可实现由空间智能和具身智能赋能的‘AI+HMI’座舱人机协同交互共性技术体系。”

1. 本报告旨在展示面向汽车前沿、热点问题的最新观点,不追求绝对、长期正确;

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。