刚刚结束的毫末智行Q3品牌日,这家被业内人视作“中国最懂量产自动驾驶”的公司晒出最新成绩单:

产品落地方面,今年2季度一口气亮出10款量产产品,硬件软件都有落地,最新产品是和阿里达摩院合作的无人末端配送车“小蛮驴”。

从今年1月开始,已累计超过100万公里智能驾驶数据,而且不是仿真,是在中国真实道路上的实际里程。

毫末智行孵化于长城汽车集团,诞生于这个传统汽车巨头的自我忧患中,也肩负着长城智能化转型的核心重任。

100万公里,从今年1月测试开始算起,也包括上市后普通用户贡献的数据,玩PG电子游戏时,有哪些特色亮点值得关注?都从这款车上来。

品牌日现场,出身百度无人车的团队的CEO顾维灏先从问题入手,揭秘毫末成绩单背后的努力和探索。

比如,一段城市快速路上的视频图像中,可能有超过60%是没有突发情况发生的平直路段。

而在有价值图像中,模型能力的不足,也会导致关键小目标的漏检,降低数据利用率。

另外在模型能力上,也会存在“数据偏见问题”,比如能识别白色乘用车,却识别不了被植物遮挡的白色乘用车。

其二,是源源不断的数据涌进来,使得模型版本快速迭代,如何在短时间验证这些不同模型,挑战也不小。

自动驾驶公司没数据发愁,像毫末这样从不缺数据和场景的,却面临另一层面的难题。

开发过程中的问题找到了,如何解决这些问题就成了毫末智行品牌日的核心重点。

从应对这些挑战的技术方案,也能体会一番为何毫末这家公司,是最懂自动驾驶量产落地的。

也就是说由用户在使用过程中发现系统能力的不足而接管,系统会抓取接管前后一段时间内的数据上传场景库分析学习。

车端模型受制于算力、传输延迟、参数有限,初期能力自然不足有限,一般一个小模型负责一部分感知任务。

所以毫末在实测中发现了对于远距离小目标,之前的系统版本时常会出现漏检情况。

而部署在服务端的大模型叫做Fundamental Model,是一个基于Transformer的全任务感知大模型。

算力要求高,资源占用大,但能力却超强,能发现小模型漏检错检、或在恶劣天气下识别能力下降的错误。

找出问题后,再把结果返回车端模型重新训练学习,这样就能最大程度捕捉有效数据。

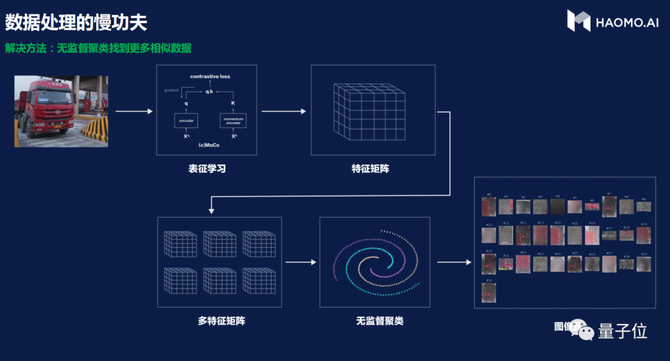

找到有问题的场景之后,就需要针对这个场景补充足够的样本数据,也就是找到足量的和它同类型的其他相似数据。

面对海量场景,毫末的方法是首先以无监督学习方法将图像向量化,把图片数据转化为特征向量,然后通过谱聚类,将相似的图像聚类在一起。

得到聚类结果以后,对于需要的目标场景,就能找到大量和其同一类别的相关数据作为正样本,以及相似易混的其他类别数据作为负样本。

这种方式还可以非常有效的将异源数据以合适的方式混用起来,提升最终模型的效果。

毫末的工程师如果稍微改一下网络结构、参数配置、或者是更换数据,迭代一次看到结果的周期是近百个小时。

所以为了提升训练速度,除了常见的数据并行之外,还需要更精细的模型并行方法。

首先是数据并行,每块GPU上训练完整的网络,将数据切块以适应GPU。同时每层的梯度还会和其他GPU交互。这样可以进一步提高模型收敛速度,以更少的epoch达到同样的训练效果。

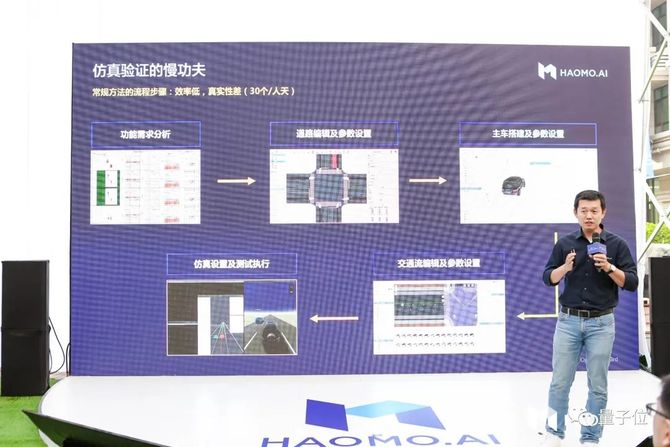

主流做法当然是把模型丢到仿真环境中测试,但是传统的仿真是一种非常低效的方式。

从场景设计,到设置道路模型、设置车辆模型、设置交通流模型、到最后进行仿线个。

所以毫末开发了语义场景的自动化转化工具和参数泛化工具,可以将CSS中场景库的描述文本自动的转化为仿真测试场景,并且在合适的范围内离散采样得到巨量的仿真测试用例。

简单理解,前面的数据诊断其实是一种数据标注自动化,而云端语义场景自动化转化,就是一种流水线生产测试场景的工具。

数据大而多,处理快且准,一切以此为纲,才有了毫末不可思议的量产上车速度。

毫末智行内部把董事长张凯、CEO顾维灏称作测试狂,每周都要花大量时间亲自测试智能驾驶产品。

品牌日现场,董事长张凯也提到了长城汽车内部更是重视智能化,每周六都要求技术负责人、各公司高管必须参加智能化体验测试。

同时张凯还说,规模上量速度最重要,自动驾驶公司2022年前还找不到规模化落地路径的,无疑是致命的。

上个月的特斯拉AI Day,马斯克首次明确推出DOJO、并分享Transformer和大模型之于自动驾驶作用。

Q3品牌日上,我们看到Transformer已经成为了毫末重要的开发工具。

其实在毫末智行第一次公开亮相时,CEO顾维灏就表达了对Transformer的格外关注。

顾维灏认为,自动驾驶行业现状是传感器供应商、方案趋同,仅靠硬件堆料拉不开差距。

如果时常关注AI技术前沿的一定有所了解,Transformer最早是进行语言处理任务的,具有避免循环 (recurrent) 的模型结构,完全依赖于注意力机制对输入输出的全局依赖关系进行建模。

近两年,Transformer的对图像识别的准确率、效率、鲁棒性不断刷新各种榜单,一骑绝尘。

这是真·大力出奇迹,因为这种方法要求庞大的数据集,恰好与毫末智行的数据采集、泛化的优势完美match。

谈到毫末智行自研的算力平台ICU 3.0时,顾维灏说现在有观点认为车端算力已经达到几个T,完全够用了。

单从摄像头来看,今天汽车主流的摄像头还是100万像素的,而即将搭载毫末智能驾驶系统的长城车型,即将开始使用200万像素和800万像素摄像头。

所以为长久计,长城汽车、毫末智行共同联合高通推出了目前全球算力最高的可量产自动驾驶计算平台ICU 3.0(即毫末智行“小魔盒3.0”)。

平台采用8450和9000芯片,算力高,缓存大,推理快,路数多,延迟低,覆盖广,好部署。大缓存这使得芯片可以同时支撑多个高分辨率的视频流进行实时感知推断。

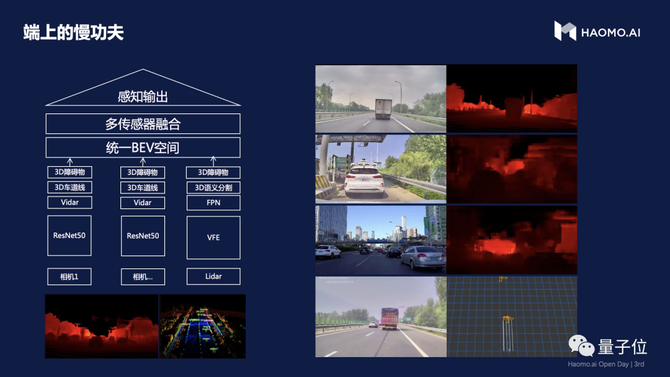

毫末把多任务感知网络部署在高通芯片上,主干网是优化后resnet50,基于这个主干做了一层多特征融合层,视觉摄像头和激光雷达数据分别通过网络提前3D感知结果,在BEV空间里面再融合毫米波雷达以及多帧关联。

这样后续的车道线和障碍物识别等任务就可以基于共同的特征要素进行,大大加快了识别速度。

在未来,车端单个摄像头的数据量可能还会增加100倍,而车端用的摄像头数量也会增加十几倍。

整个Q3品牌日,毫末智行所分享的技术细节可以看出,企业核心就是大数据大模型、快速迭代。

具体方法,是打开一个迅速落地上量的场景,然后根据场景特征设计自己的高效数据方案,避免在有限场地内经年累月测试,迟迟不能落地。

有了场景后,毫末智行走的是渐进式的商业化落地路线,智能驾驶从加强人向取代人发展。

毫末的“快”,背后既有毫末董事长张凯代表的长城基因,另一方面还有顾维灏这样中国最早在科技公司展开智能车探索的先驱。

这种行业罕见的强力配置,共同决定了毫末“最懂量产的自动驾驶公司”的底色。